"Una obra impresionante y particularmente teatral" de la que se podrá disfrutar en el concierto que tendrá lugar el día 12 en el CAEM

Pasión por la lírica para analizar desde Salamanca el estado del repertorio en España

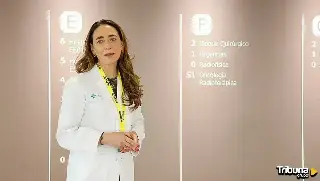

Fundación SGAE reconoce con el premio de Investigación a la salmantina Alicia Castaño, quien propone la creación de un indicador sintético para evaluar la calidad

Del repicar de huesos allá en el profundo cavernario, durante la misma Prehistoria, en el tiempo más pretérito jamás descrito; hasta la proyección melódica en líneas de código, una suerte de clave neotecnológica, que no de sol, justo donde el presente parece fundirse con el futuro más impredecible a golpe de IA; la humanidad se rinde al sempiterno deleite de las notas musicales. También en pleno siglo XVII, cuando el incipiente Barroco alumbró una innovadora combinación de música, poesía y actuación en una sola obra de arte y la llamó ópera, y que en España encontró su matiz: la zarzuela.

Precisamente, el estado del repertorio lírico en España es el tema escogido por la joven salmantina Alicia Castaño Sánchez, natural de Peñaranda de Bracamonte, para su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Un proyecto en el que propone el desarrollo de un indicador sintético para evaluar su calidad, en base a distintos parámetros, y que resultó distinguido, a nivel nacional, por la Fundación SGAE, de la Sociedad General de Autores y Editores. Sánchez Castaño se hizo acreedora del Premio al Mejor Trabajo de Investigación, dotado con 3.000 euros.

De 24 años, la joven premiada es graduada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca y máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural por la Universidad de Valladolid. Es precisamente el trabajo con el que culminó esta titulación el que le valió el reconocimiento de Fundación SGAE. Actualmente, Alicia Castaño Sánchez compagina sus estudios de doctorado en Historia del Arte y Musicología con el MBA en Dirección de Empresas, ambos en la Usal. Además, forma parte del Grupo de Investigación Reconocido ‘Ihmagine’ y de la Asociación para la Investigación Musical ‘Rafael Benedito Vives’.

Su interés por la economía en la gestión cultural le llevó a escoger este máster, cursado en la Uva, con el objetivo, algún día, de trabajar programando eventos culturales en centros, museos, entidades o instituciones públicas. De forma paralela, su gusto por la lírica le llevó a profundizar en la programación de ópera y zarzuela en los teatros de España. En concreto, a lo largo de cuatro temporadas, tres prepandémicas y una posterior al Covid, la 2022-2023. Para ello, elaboró una base de datos delimitando su muestra a los teatros, ya que, según explica a Ical, se trata de "un programador muy especial" por diversos condicionantes.

ENFERMEDAD DE LOS COSTES

Logró que once teatros participaran en un estudio mediante el que elaboró un indicador de calidad, "económica, que no artística", según matiza. Así pudo establecer su descripción del estado del repertorio lírico en España. "Utilizamos tres indicadores parciales: uno de compositores más conocidos, es decir, la calidad de prestigio; otro en base la contemporaneidad, que responde a la calidad técnica; y en tercer lugar: el riesgo, un tipo de calidad basado en la originalidad de innovación. Todo eso lo agregamos con un método e hicimos un indicador sintético de calidad", resume la joven investigadora.

A partir de ahí, evaluó, entre otros aspectos, la incidencia de la llamada "enfermedad de los costes", que aqueja a determinadas manifestaciones culturales, especialmente a la programación de las artes escénicas, en general, y de la ópera y la zarzuela en particular. Un principio económico por el que es difícil de rentabilizar, precisamente, por la imposibilidad de reducir los costes. "Una ópera es un bien escénico que se agota en el momento en que se reproduce. Si representas, por ejemplo, una obra clásica, estás produciendo la misma obra que se producía hace 200 años. No hay innovaciones tecnológicas que permitan hacerlo de una forma más barata" explica.

Esto condiciona la programación de este tipo de obras en los teatros españoles, pero también su propia tradición en el estilo de las representaciones escogidas. "Cada teatro tiene una política. El Campoamor, de Oviedo, tiene una trayectoria de ópera muy arraigada, a la gente le gusta mucho, y se puede permitir llevar una programación mucho más clásica", ejemplifica la investigadora sobre la idiosincrasia de cada público. En Castilla y León, el teatro más prominente es el Calderón de Valladolid, pero apenas ofrece una ópera al año. "Cuando se programa poco, se suelen escoger óperas clásicas, que son las que más gustan a la gente, para llenar las butacas. Aparte, a menudo se hace coproducción con otros teatros para que salga más barato", aclara, mencionando ‘La Traviata’ de Verdi, que, por ejemplo, el Calderón compartió hace unos años con La Maestranza de Sevilla.

BUENA SALUD

La lírica, no obstante, goza de buena salud, según su opinión, formada tras realizar este estudio. "Tenía la hipótesis que, después de la pandemia, con toda la situación que había habido, las programaciones iban a ser más clásicas, más comunes. Pero me sorprendió comprobar que casi todos los teatros comenzaron a innovar y a atender más al riesgo. Me llamó mucho la atención de se quisieron recuperar con la cabeza bien alta", celebra, matizando que no tanto por la proliferación de nuevas creaciones, reservadas a los espacios más grandes, como el Teatro Real de Madrid o el Liceo de Barcelona, pero sí a la elección de obras menos programadas.

Aunque pueda parecer que las generaciones más jóvenes no consumen, en absoluto, la música docta, Alicia, a sus 24 años, no solo es un ejemplo de lo contrario, sino también testigo. "Creo que la ópera y las artes escénicas, igual que el cine, se siguen valorizando y revalorizando. Y yo veo que hay público y que hay público joven que va a música clásica, que va a ópera, a zarzuela, igual que a jazz o a rock. La ópera y la zarzuela siempre han tenido, sobre todo la ópera, ese carácter un poco elitista, pero ahora se está intentando eliminar y hacer más accesible Pero bueno, es cuestión de gustos", reflexiona.

En cualquier caso, la joven defiende el apoyo institucional para que esto pueda mantenerse y reconoce que, al menos de momento, así está siendo. De otro modo, su subsistencia en la escena cultural del país sería imposible. "El hecho de que, después de la pandemia, en vez de decaer, los teatros volvieran con la cabeza alta y pudieran programar bien y programar cosas novedosas, a mí me indica que sí ha habido un apoyo del Estado y de las administraciones públicas en ese caso. Aunque yo siempre pediré más en cultura", anima. Al final, se trata de un contexto que, en general, escapa al sesgo ideológico, por lo que se aplica "de manera diversa" y "atendiendo a los gustos de cada zona".

En Castilla y León, por ejemplo, no hay tanto predicamento en ópera y la zarzuela, por lo que es común que se utilicen fórmulas más baratas, como la reproducción en cines, conectando, por ejemplo, con otros teatros. Actualmente, de hecho, Alicia Castaño realiza un estudio más autóctono, pero enfocado al folclore, especialmente de la provincia salmantina. Y una vez finalice su formación académica, que transita por segundo curso de doctorado, apunta a la gestión cultural como futuro profesional, aunque ve con buenos ojos la docencia. "Al final me gusta cualquier cosa que tenga que ver con la cultura", concluye.

Dentro de su gira 'Biografía' en la que hará por las canciones más icónicas del La Unión

Conciertos, campeonatos de danza y talleres infantiles se suman a las jornadas profesionales en un programa cultural y empresarial de gran dinamismo en el Palacio de Congresos

El Viernes Santo el paso tomará otra vez el recorrido por la alma mater salmantina antes de hacer capilla en su interior