Dickens y el accidente ferroviario que lo marcó para siempre

Charles Dickens ha pasado a la posteridad como un genial autor británico que supo retratar como nadie la miseria de la sociedad victoriana de su tiempo: el maltrato infantil, la explotación de la clase obrera, y la pobreza y falta de oportunidades de grandes estratos de población, ante la indiferencia de unas instituciones que cierran los ojos mientras alardean de una moral ficticia.

Gran parte de la denuncia de Dickens se basa en sus propias experiencias biográficas: no recibió educación hasta la edad de 9 años; siendo niño, vio cómo su padre ingresaba en prisión por deudas, y la familia entera se mudaba a una cárcel insalubre, algo que la ley penitenciaria de entonces permitía; y el mismo novelista, con solo 12 años, al ser el varón mayor de 8 hermanos, se veía obligado a trabajar 10 horas diarias en una fábrica de betún, por un sueldo irrisorio con el que ayudar a sostener a sus padres y hermanos.

Pero, lector voraz y observador crítico y minucioso, fueron su talento y su tesón para superar su destino adverso los que hicieron de él una figura de la literatura universal. Habiendo conocido penurias de primera mano, siempre mostró posturas coherentes con la defensa de los derechos humanos: públicamente se pronunció en contra de lacras de su época como la pena de muerte o la esclavitud.

Entre todas las circunstancias vitales que Dickens tuvo que afrontar en sus 58 años de existencia, hubo una tardía, que lo marcó ya para siempre y muy profundamente.

En la tarde del viernes, 9 de junio de 1865, Charles Dickens viajaba en un vagón de primera clase de un tren, camino de Londres. Separado de su mujer, Catherine, desde 1858, en el trayecto le acompañaban su amante, la joven actriz Ellen Lawless Ternan, y la madre viuda de esta, Frances, ya que los tres volvían de pasar unas vacaciones en París.

Después de haber arrastrado episodios de mala salud casi todo el invierno y la primavera precedentes, Dickens, de 53 años, se había sentido muy reconfortado en su breve estancia francesa. Allí redactó la entrega número XVI de su nueva novela, Nuestro común amigo, y la llevaba en el bolsillo de su abrigo cuando inició el viaje de regreso a casa.

Charles Dickens partió de París a las 7 de la mañana de ese 9 de junio de 1865 con destino Boulogne, donde embarcaron en un vapor que cruzaba el Canal de la Mancha hacia Inglaterra. Una vez en las islas, a las 14:38 subieron a un ferrocarril con dirección a la capital británica, partiendo de la estación de Folkestone. Era lo que se conocía como un "tren de mareas", pensado para enlazar a los pasajeros de ferries que cubrían el trayecto entre Gran Bretaña y el continente, vía condado de Kent, coordinando los horarios de los ferrocarriles y las navieras.

Debido a que los barcos necesitaban la marea alta para realizar el tránsito, y en consecuencia fluctuaban en sus horarios, la programación ferroviaria debía cambiar diariamente en función de ello y de ahí la denominación de 'trenes de mareas' para aquellos sincronizados con los navíos del Canal.

Ese día, la Compañía del Ferrocarril del Sudeste estaba realizando reparaciones en un viaducto sobre el río Beault, cerca de Staplehurst. El capataz de la cuadrilla de trabajadores, Henry Benge, llevaba 10 años en la empresa con una intachable hoja de servicios.

El puente de 30 metros que cruzaba el río estaba construido con vigas de hierro fundido sobre pilares de ladrillo. En el interior de esa parte férrea se instalaban otras vigas, estas de madera, a las que se sujetaban los raíles. El material se pudría con el tiempo en el húmedo clima inglés y necesitaba ser reemplazado por madera nueva de cuando en cuando, quitando los raíles con ese fin. Esta tarea se estaba acometiendo en el momento del accidente.

Cuando el convoy de las 14:45 atravesó el apeadero de Staplehurst, Benge pensó que era seguro comenzar a levantar las vías del puente, ya que el tren de mareas no debía pasar hasta las 17:24, dejando un lapso de tiempo suficiente para terminar la labor. Sin embargo, Benge había leído por error el horario del sábado, no el del viernes. El tren de mareas, que transportaba a Dickens, en realidad estaba previsto para las 15:19 p.m. Ese fallo humano trajo consigo la tragedia.

Pero en ese momento, Benge ignoraba este extremo, y activó el protocolo de trabajo para su gente. Envió a un guardavía, John Wiles, que llevaba 23 años en ese puesto, con banderas rojas que agitar para advertir del peligro en el hipotético caso de que se acercase un convoy. La regulación prescribía que el hombre debía ubicarse en la línea férrea a una distancia de 1.000 metros del punto donde se habían apartado los raíles, para que los trenes tuvieran margen de frenada, pero el ferroviario midió la distancia contando diez postes de telégrafo, un método nada fiable, pues el espacio entre cada uno de ellos no era estándar, y en este caso se comprobaría posteriormente que con ese sistema se colocó solo a unos 500 metros. Con un vehículo tan largo circulando a una velocidad de unos 80 km por hora, frenar a ese escaso trecho resultaba imposible.

El guardavía también contaba con dos señales de niebla, pequeños dispositivos que se sujetaban a los raíles y explotaban causando ruido si un tren pasaba por encima, alertando al maquinista de la situación de riesgo que se avecinaba. Debía colocarse una señal cada 250 metros a lo largo de la zona de los 1.000 metros de seguridad desde el lugar donde se hubieran retirado raíles. Pero estas señales nunca se usaron, ya que el guardavía pensaba por su denominación que solo estaban destinadas a momentos de niebla, no como señal de advertencia general.

Benge y su equipo habían quitado ya 13 metros de los raíles del puente cuando oyeron con alarma el silbato de un tren aproximándose.

En su interior, el conductor veterano George Crombie circulaba a unos 80 km por hora cuando vio al guardavía ondear la bandera roja. De inmediato hizo sonar el silbato de la locomotora dos veces para alertar a los guardas de los furgones de freno de que detuvieran la marcha. Por su parte, interrumpió la máquina de vapor e incluso puso marcha atrás. Todo en vano. Los informes periciales estimaron que a esa velocidad y cargado con 110 viajeros, el vehículo habría necesitado entre 700 y 1.300 metros para inmovilizarse. Y estaba a menos de 500 del viaducto.

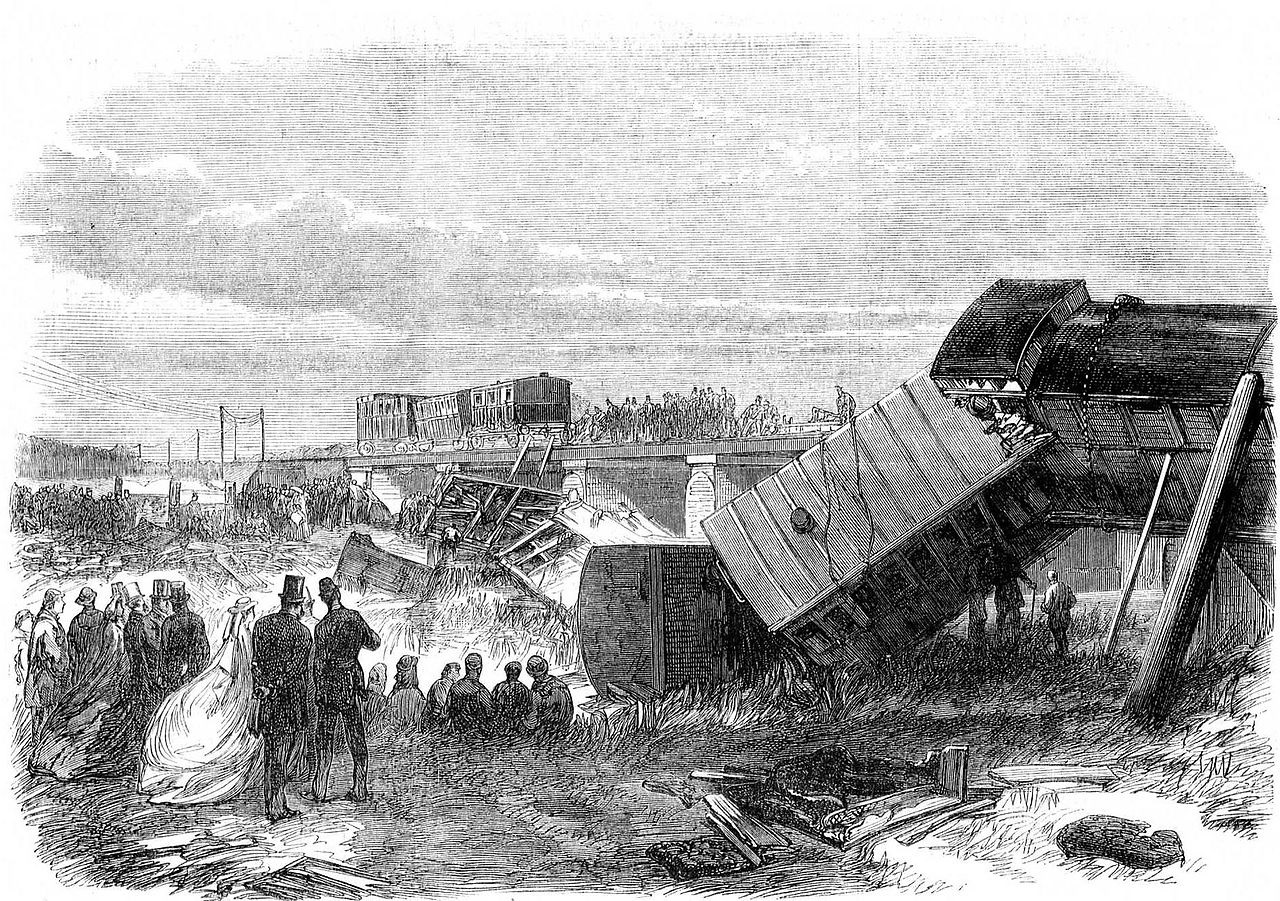

Cuando el tren llegó al puente, la locomotora y los primeros vagones lograron salvar el hueco sin raíles gracias al impulso que llevaban. El resto cayeron al río. Charles Dickens lo describió así: "De repente, nos salimos de los raíles y golpeamos el suelo". El único vagón de primera clase que logró salvarse fue el del escritor, aunque descarriló en ángulo y quedó suspendido sobre el puente y tambaleante, sujeto en su parte de atrás a un vagón de segunda clase, hasta que se rompió el enganche y este se desplomó por el terraplén hasta acabar en el lecho fluvial, metros más abajo.

El novelista mostró un enorme aplomo al salir del vagón por la ventana, a pesar de estar inclinado y colgando, y una vez fuera, abrir la puerta, cuyo cierre solo podía manipularse desde el exterior. Así, logró sacar del habitáculo a Ellen y su madre, prácticamente ilesas.

Después, bajó hasta el cauce del río, a prestar ayuda a los numerosos pasajeros heridos, durante las horas que tardaron en llegar los efectivos de rescate. Volvió al coche a buscar su petaca de brandy para reanimar a los accidentados y su sombrero de copa, que fue llenando de agua para llevarla a los damnificados. Más tarde escribió: "Ninguna imaginación puede concebir la ruina de los carruajes, o los pesos extraordinarios bajo los que yacían las personas, o las complicaciones en las que se retorcían entre el hierro y la madera, el barro y el agua". Una última vez regresó a su coche para recuperar el manuscrito de la última entrega de su novela en proceso, antes de tomar uno de los trenes que llegaron al lugar de la catástrofe, para evacuar a los supervivientes y llevarlos de regreso a Londres.

Dickens reconoció en el epílogo de la novela: "El viernes 9 de junio del año en curso, el señor y la señora Boffin (con sus trajes manuscritos para recibir al señor y la señora Lammle en el desayuno) viajaban conmigo en el ferrocarril del sudeste y sufrieron un accidente terriblemente destructivo. Después de haber hecho lo que pude para ayudar a los demás, volví a subir a mi vagón (casi volqué en un viaducto y me quedé de lado en la curva) para rescatar a la digna pareja. Estaban muy sucios, pero por lo demás ilesos. [...] Recuerdo con devoto agradecimiento que nunca podré estar más cerca de separarme de mis lectores para siempre de lo que estuve entonces, hasta que se escriban contra mi vida las dos palabras con las que hoy he cerrado este libro: EL FIN".

El accidente se saldó con 10 muertos y más de 40 heridos. El capataz Henry Benge tuvo la honradez de confesar su error, que había provocado la catástrofe. Como resultado, Benge y su supervisor, Joseph Gallimore, fueron inicialmente acusados de homicidio involuntario, aunque en el juicio Gallimore fue absuelto y el juez, por la buena reputación de Benge, dictó para él una sentencia relativamente leve de 9 meses de prisión, de la que solo cumplió 6. El maquinista, George Crombie, fue despedido, pues el juicio determinó que si hubiera estado más atento y hubiera visto la bandera de socorro antes, el suceso podría haberse evitado.

Henry Benge, tras cumplir su condena en prisión, fue jornalero agrícola el resto de su vida. Su hondo remordimiento por lo ocurrido le persiguió hasta tal punto, que acabó sus días ingresado en un psiquiátrico.

Al día siguiente, de regreso en su casa en Gads Hill Place, en Kent, Dickens dijo al dueño del pub Falstaff del pueblo: "nunca pensé que volvería a estar aquí". Había perdido la voz y tardó dos semanas en recuperarla. Tenía temblores, que atribuía no al choque, sino a las escenas que vio durante horas entre moribundos y víctimas. También le causaba estrés que lo interrogaran en la investigación del desastre, pues si el hecho de que viajaba con Ellen Ternan se hubiera hecho público, habría causado un escándalo. Los meses siguientes, Ellen se mantuvo en su casa, recuperándose lentamente de una lesión en la parte superior del brazo izquierdo sufrida durante el impacto. Durante este tiempo, Dickens le envió muchas cartas, llamándola cariñosamente "la paciente".

Un año después del incidente, Dickens publicó El guardavía (1866), un cuento imbuido de la atmósfera del percance de Staplehurst. Cuenta la historia de un guardavía que trabaja en una caseta solitaria cerca de la entrada de un túnel, donde recibe la aparición de un espectro que le advierte de accidentes que están próximos a ocurrir.

Charley, el hijo mayor del literato, afirmó que este "nunca se recuperó del todo" del trastorno de estrés postraumático, sintiendo pánico de viajar. Tres años después del aciago día, las secuelas permanecían. Dickens escribió: "hasta el día de hoy, sufro repentinas y vagas oleadas de terror, incluso cuando viajo en cabriolé, que son perfectamente irracionales pero completamente insuperables". Su hijo Henry recordaba: "lo he visto a veces en un vagón de tren cuando había una ligera sacudida. Cuando esto sucedía, estaba casi en estado de pánico y se agarraba al asiento con ambas manos".

El trauma lo acompañaría hasta morir cinco años después, curiosamente el mismo día en que se cumplía el quinto aniversario del accidente, el 9 de junio de 1870. En su testamento dejó un legado de 1.000 libras a Ellen Ternan, y un fondo con cuyos ingresos pudiera mantenerse sin tener que trabajar. Seis años después de ese momento, Ellen se casó y tuvo dos hijos. No hay duda de que los recuerdos de aquel trágico viaje nunca se borraron de su mente. Como tampoco olvidaría a Dickens. ¿O sí?